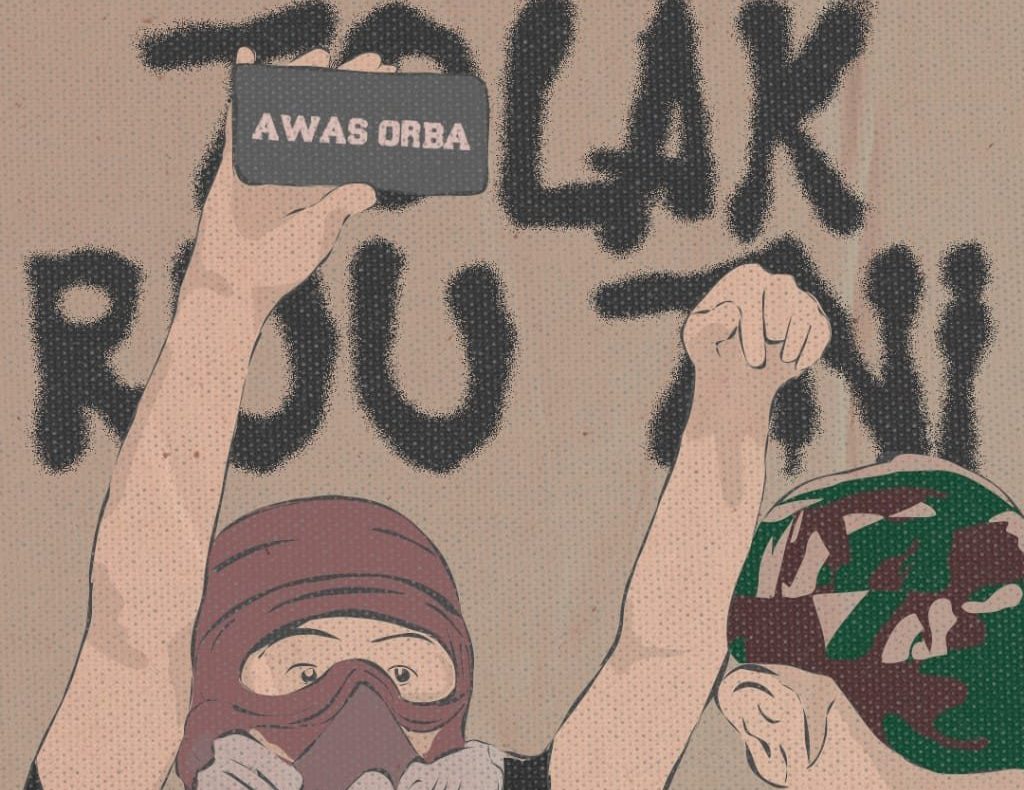

Dengan disahkannya RUU TNI, semakin membuktikan bahwa proses demokrasi dan reformasi di Indonesia telah berada di puncak kegagalan. Faktor yang paling kuat untuk mengatakan kegagalan itu adalah ketika pemerintah sudah secara terang-terangan melakukan praktik korupsi, mengembalikan dwifungsi TNI, dan secara diam-diam menutup akses rakyat untuk berpartisipasi dalam pembentukan kebijakan publik, sehingga kemarahan rakyat semakin tak terkendali, dan itu adalah tanda revolusi semakin dekat!

Penulis: Akbar Jihad

Revisi Undang-Undang TNI memicu gelombang penolakan dari berbagai kalangan. Salah satu yang menjadi kekhawatiran banyak orang adalah kembalinya dwifungsi TNI, sebagaimana yang dulu pernah terjadi di era Orde Baru.

Awal mula revisi UU TNI mendapat sorotan luas dari masyarakat ketika Panitia Kerja (Panja) Komisi I DPR RI mengadakan rapat tertutup di Hotel Fairmont, hotel bintang lima di Jakarta Pusat, selama dua hari lamanya, 14-15 Maret 2025.

Rapat itu dihadiri oleh seluruh fraksi partai politik di DPR, bahkan termasuk Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang disebut- bukan bagian dari koalisi pemerintah. Bukan hanya sekadar ikut, PDIP justru adalah bagian dari pendorong hingga yang menyetujui revisi UU TNI.

Ada tiga poin utama dalam UU TNI yang mengalami perubahan, yakni terkait kedudukan TNI, perpanjangan masa dinas aktif prajurit, serta penugasan prajurit militer di jabatan sipil. Selain prosesnya yang tidak partisipastif, ketiga poin ini jugalah yang menjadi dasar dari penolakan masyarakat luas.

Sejarah Dwifungsi Militer

A.H. Nasution, Jendral militer yang hidup di era Revolusi Indonesia, rezim Soekarno hingga Soeharto adalah orang yang pertama kali mengenalkan konsep dwifungsi TNI. Akar pikirannya adalah karena Nasution tidak menginginkan ABRI (TNI di waktu itu) seperti model militer di negara-negara barat yang hanya menjadi kekuatan HANKAM (Pertahanan dan Keamanan). Namun, ia tidak pula menginginkan model militer seperti di negara-negara junta militer.

Menurut Nasution, ABRI harus mengambil posisi “jalan tengah,” yaitu dengan menjalankan fungsi sosial-politik lain sambil tetap menghindari terbentuknya dominasi politik militer atas sipil. Konsep jalan tengah itulah yang menjadi dasar dari berlakunya dwifungsi ABRI pada tahun 1958, saat AH Nasution menjabat Kepala Staf Angkatan Darat.

Dalam pidatonya di Dies Natalis Akademi Militer Nasional (AMN) Magelang, ia mengemukakan gagasan bahwa militer sebagai kekuatan politik memiliki hak untuk berperan dalam pemerintahan berdasarkan asas kekeluargaan. Gagasan ini muncul sebagai respon terhadap kegagalan politisi sipil dalam merumuskan kebijakan serta ketidakstabilan politik akibat ketegangan antara militer dan politikus di waktu itu.

Nasution menegaskan bahwa TNI, khususnya Angkatan Darat, tidak akan berkuasa sebagai pemerintahan militer, tetapi juga tidak akan menjadi alat pasif bagi kepentingan politik. Tujuan utama konsep ini adalah melibatkan militer dalam menjaga stabilitas negara tanpa merebut kekuasaan.

Perkembangan konsep ini semakin kuat setelah keluarnya Dekrit Presiden Soekarno pada 5 Juli 1959, yang memberikan dasar konstitusional bagi keterlibatan ABRI di dalam politik sebagai golongan fungsional dan kekuatan sosial politik. Pada 1962, ABRI mulai memperluas pengaruhnya dengan membentuk Koramil di tingkat kecamatan, Babinsa di desa, dan Resimen Mahasiswa di Perguruan Tinggi.

Doktrin ini kemudian dimatangkan melalui Tri-Ubaya Cakti, hasil Seminar Angkatan Darat I (1965) dan II (1966) di Bandung. Fungsi sosial-politik ABRI secara resmi dikukuhkan melalui TAP MPRS No. XXIV/MPRS/1966 pada 5 Juli 1966. Hingga akhrinya konsep Dwifungsi ABRI yang diperkenalkan AH Nasution itu mengalami perluasan di bawah pemerintahan Soeharto.

Di rezim Soeharto, dwifungsi ABRI tidak hanya menempatkan militer sebagai alat pertahanan negara, tetapi juga sebagai kekuatan politik praktis. Awalnya, konsep ini dimaksudkan untuk menciptakan keseimbangan antara peran sipil dan militer dalam perumusan kebijakan negara. Namun, dalam praktiknya, Soeharto menggunakan Dwifungsi ABRI sebagai alat untuk mempertahankan kekuasaan selama lebih dari tiga dekade.

Banyak perwira militer kemudian menempati posisi strategis di pemerintahan, termasuk sebagai menteri, gubernur di 22 dari 26 provinsi, duta besar, hingga bupati dan kepala desa. Bahkan, pada 1967, ABRI diberikan 43 kursi di DPR tanpa melalui pemilu, sementara perwakilan daerah sering kali diisi oleh pejabat militer.

Selain itu, ABRI juga berperan besar dalam pembentukan Golongan Karya (Golkar), partai politik yang menjadi kendaraan utama Orde Baru. Militer diwajibkan untuk mendukung kemenangan Golkar dalam setiap pemilu. Bahkan, pengaruh militer tidak hanya terbatas pada politik, tetapi juga merambah ke sektor ekonomi.

ABRI mengendalikan berbagai bisnis strategis, termasuk BUMN dan badan lainnya, seperti Pertamina dan Bulog. Setiap matra militer memiliki yayasan dan koperasi, seperti Yayasan Kartika Eka Paksi milik Angkatan Darat yang mengelola lebih dari 26 perusahaan. Dominasi militer atas politik dan ekonomi yang seharusnya menjadi ranah sipil itu bertentangan dengan prinsip demokrasi, sehingga memicu kritik, baik dari internal ABRI maupun masyarakat secara umum.

Setelah Soeharto terpilih kembali pada periode 1978-1983, gelombang protes terhadap dwifungsi ABRI semakin menguat, terutama karena banyaknya penyalahgunaan wewenang dan ketidakcakapan tentara dalam menjalankan jabatan sipil.

Pada Reformasi 1998, penghapusan dwifungsi ABRI menjadi salah satu tuntutan utama mahasiswa. Setelah Soeharto mundur pada Mei 1998, desakan untuk mengurangi peran politik militer semakin luas dan menguat. Pada Juli 1998, TNI mulai mengevaluasi kembali peran sosial-politiknya, dan istilah Dwifungsi ABRI mulai ditinggalkan.

Pada 19-20 April 2000, diputuskan bahwa militer akan keluar dari politik dan kembali fokus pada tugas utama sebagai komponen pertahanan negara. Dan akhir dari Dwifungsi ABRI secara resmi terputus di masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid, di mana peran militer dibatasi hanya dalam pengelolaan koperasi.

Meski Dwifungsi TNI telah dihapus, Soeharto berhasil mewariskan mental negatif, terutama bagi para pejabat. Sepanjang perjalanan bangsa ini, kita selalu dibayang-bayangi oleh ingatan masa lalu. Ingatan tahun 1998, di mana aktivis-aktivis dihilangkan secara paksa, dan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) yang seolah tidak pernah habis di tanah air.

Bahkan, kini praktik-praktik tersebut semakin berkembang biak dan dilakukan secara terang-terangan tanpa rasa khawatir atau malu. Skandal mega korupsi Pertamina, contohnya. Mega korupsi ini menjadi yang terbesar sepanjang sejarah Indonesia.

Indonesia di Pusaran Korupsi

Menurut laporan Transparency International, Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia tercatat sebesar 34 poin, skala 0-100 pada 2022. Angka ini menurun 4 poin dari tahun sebelumnya. Penurunan IPK ini menjatuhkan urutan IPK Indonesia. Tercatat, IPK Indonesia 2022 menempati peringkat ke-110. Pada 2021, IPK Indonesia di peringkat ke-96. Sedangkan di tahun 2023 skor IPK Indonesia stagnan di angka 34, sehingga peringkat Indonesia merosot lima tingkat dari 110 menjadi 115.

Tingginya indeks korupsi di Indonesia menyebabkan Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) mencantumkan nama Presiden Indonesia ke-7 Joko Widodo (Jokowi) ke dalam daftar nominasi pemimpin paling korup di tahun 2024.

Gelombang kritik mulai berdatangan hingga transisi pergantian presiden Indonesia dari Jokowi ke Prabowo Subianto. Bahkan jurnalis Tempo sendiri pun diintimidasi, pada 20 Maret 2025. Mereka mendapat teror potongan kepala babi. Potongan kepala babi itu dikirimkan ketika Tempo kerap mempublikasikan suara kritis masyarakat sipil dan mahasiswa ke publik pada momen aksi penolakan terhadap revisi UU TNI yang dikhawatirkan berpotensi melahirkan kembali konsep Dwifungsi TNI.

Neo Orde Baru

Pada saat Tempo mendapat intimidasi, di hari yang sama, pada Kamis 20 Maret 2025, RUU TNI yang ditolak masyarakat luas itu akhirnya disetujui oleh seluruh fraksi di DPR, termasuk partai Gerindra, partai besutan Presiden Prabowo Subianto yang juga menantu dari Soeharto, orang yang pernah merusak demokrasi Indonesia melalui dwifungsi TNI.

Ketika RUU TNI disahkan, artinya Presiden dan DPR kembali memberi ruang kepada TNI untuk ikut serta mengambil posisi pada jabatan sipil, yang artinya TNI akan mendominasi Indonesia di hampir semua aspek. Bukannya belajar dari kesalahan di masa lalu, sebaliknya, pemerintah justru mendorong TNI untuk tampil kembali di panggung politik Indonesia.

Sebagaimana yang disampaikan oleh pakar Hukum Tata Negara dari Universitas Gadjah Mada, Zainal Arifin Mochtar, bahwa pembahasan revisi Undang-Undang TNI oleh DPR dan pemerintah adalah kesalahan sejarah yang diulangi. Zainal menyebut negara mengulangi kesalahan soal dwifungsi ABRI (militer) yang sempat diredam dengan reformasi. Ia juga menyatakan RUU TNI yang digodok pemerintah menunjukkan arogansi dan kepongahan negara dalam mengatur hukum.

Kegagalan Demokrasi Memicu Revolusi

Dengan disahkannya RUU TNI, semakin membuktikan bahwa proses demokrasi dan reformasi di Indonesia telah berada di puncak kegagalan. Faktor yang paling kuat untuk mengatakan kegagalan itu adalah ketika pemerintah sudah secara terang-terangan melakukan praktik korupsi, mengembalikan dwifungsi TNI, dan secara diam-diam menutup akses rakyat untuk berpartisipasi dalam pembentukan kebijakan publik, sehingga kemarahan rakyat semakin tak terkendali, dan itu adalah pertanda bahwa revolusi semakin dekat!

Seperti di Serbia misalnya. Masyarakat sipil turun ke jalan dengan jumlah yang fantastis, sebanyak 1 juta demonstran memenuhi setiap sudut pusat kota Serbia. Demonstrasi itu adalah puncak dari berbulan-bulan demo mengenai skandal korupsi yang terjadi di Serbia.

Rakyat Serbia menyuarakan protes. Aksi yang tentu mengundang kita untuk ikut merenung, apakah kita di Indonesia juga sudah cukup bergerak untuk menuntut perubahan yang seharusnya terjadi di negeri ini? Jika kita bersedia belajar dari Serbia, kita akan menyadari bahwa suara rakyat yang lantang di jalan adalah salah satu sarana yang paling ampuh untuk mewujudkan perubahan yang diinginkan.

Indonesia, dengan segala kompleksitasnya, tidak bisa menutup mata dari kenyataan pahit yang terungkap dalam sejumlah kasus korupsi yang merajalela. Korupsi semacam ini bukan hanya merugikan negara, tetapi juga mempengaruhi kesejahteraan dan mental rakyat.

Belum lagi praktik yang membunuh cita-cita Revolusi Kemerdekaan, hingga amanat reformasi. Oleh karena itu, suara rakyat harus terus digemakan, sebagaimana adagium yang sering kita dengar: Vox Populi Vox Dei, suara rakyat adalah suara Tuhan.

Ketika rakyat dari seluruh pelosok negeri ikut turun ke jalan menyuarakan ketidakpuasan atas praktik curang yang dilakukan pemerintah saat ini, maka kita akan bisa melihat sebuah gerakan besar yang bersatu dan kuat. Ini bukan hanya soal dinamika di pusat kekuasaan saja, tetapi juga soal bagaimana seluruh elemen bangsa ini dapat saling mendukung untuk memastikan bahwa kepentingan rakyat benar-benar terwakili secara seluruhnya. Jika rakyat Serbia dapat bangkit untuk mengubah nasib mereka, mengapa kita tidak bisa melakukan hal yang sama? Dan sekarang adalah momentumnya!

Penulis adalah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pamulang yang juga tergabung di dalam Kajian Studi Hukum Pidana dan Hukum Tata Negara